車のヘッドライトの黄ばみや曇り、気になった事ありませんか?洗車してボディはピカピカなのに、ヘッドライトが黄ばんでいると古臭く見えてかっこ悪いですよね。

見た目の問題なので、わざわざヘッドライトを新品に交換したり、車を買い替えるわけにもいかないです。そんな洗っても綺麗にならないヘッドライトライトですが、ひと手間かければ綺麗に出来ます。

そんなヘッドライトの黄ばみの仕組みと、キレイにする方法を車屋の私がアドバイスいたします。ぜひ最後までご覧ください。

ヘッドライトが黄ばむ理由

最近の車はのヘッドライトは、ポリカーボネート製の樹脂ライトが主流です。昔はガラス製でしたが、事故で割れた時の安全性、デザインの自由度、製造コストの面でポリカーボネートが主流になりました。

ポリカーボネートは紫外線や熱による劣化が著しい為、劣化防止のコーティングが施されています。しかし、ガレージ保管でもない限り3~4年でコーティングが剥がれてしまいます。

新品のヘッドライトに交換すれば、問題は解決しますが安くても10万円位します。またAFS(Adaptive Front Lighting-System)やレベライザー等のヘッドライトの照射方向を調整したり、センサー内臓の物はヘッドライトアッセンブリーで100万円以上の部品もあるので気軽に交換出来ないのが実情です。

黄ばんだヘッドライトは車検に落ちる

以前はヘッドライト検査はハイビームのみで、検査内容も照射方向が離れてもズレがないかの測定とライトの光量が規定以上あるか位の確認でした。

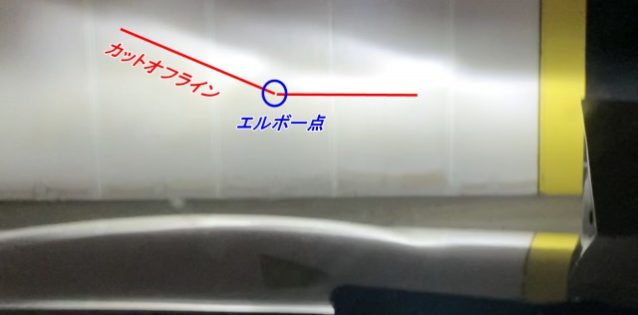

平成27年9月1日以降はロービームでの検査になり、検査項目が変更になりました。エルボー点の位置に基準が設けられ、基準内に入らないと車検不合格になります。

ヘッドライトが黄ばむと、カットオフラインがぼやけてしまい、その結果エルボー点の位置がはっきり出ません。その結果、測定不能になり車検不合格になります。

ヘッドライトの黄ばみは、見た目の問題だけではなく公道を走ることが出来なくなる恐れもありますので、注意が必要です。

黄ばみには研磨が有効

ヘッドライトの黄ばみは、カーシャンプーで洗うだけでは落とすことは出来ません。磨いて削りとる方法が有効です。

研磨方法には色々な方法があるのでお勧めの商品と一緒に紹介したいと思います。

ヘッドライトクリーナー

最近はヘッドライトクリーナーといったヘッドライト専用のコンパウンド(研磨剤)やアルカリ性の溶剤が出回っています。

液剤をウエスにつけて擦するだけで完了するので、施工時間も5分掛からず洗車ついでに施工できるので人気商品です。

値段も1,000~2,000円位でコスパは良いのです。

ただし、効果が2~3ヵ月と短かったり、古いコーティングが残ってしまうので、パッケージの画像のように綺麗にならないと言う声も聞きます。

WAXやボディコーティング剤で有名なソフト99のヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナーです。

黄ばみやくもりを除去する<ベースクリーナー>と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ<ハードトップコート>の本格2液仕上げタイプ。

値段も1,000円位で保護剤も付属する2液タイプなのでお得です。

ヘッドライト磨き&コーティング

ヘッドライトの黄ばみを本格的に除去するには、耐水ペーパーで古いコーティングと黄ばみを研磨しコンパウンドで磨きあげ、最後にコーティング剤を再塗布し保護する方法です。

板金工場やボディコーティング店で行う方法で、耐水ペーパーで下地まで磨き上げるので、古いコーティングも残りません。使用する耐水ペーパーやコンパウンドの番手、作業工程の回数で値段が大きく変わり10,000~60,000万円位が相場です。

DIYでも可能ですが、非常に時間が掛かるのと、ポリッシャー等の専門工具や技術が必要です。

カー用品店でも「簡易研磨+コーティング」を行っています。作業時間も短いので、車を数日預けてまで作業を望まない方にオススメです。

DIYで研磨する方にオススメのコート剤

せっかく手間暇かけてヘッドライトを磨いたらコート剤にはこだわりましょう。

車屋ではおなじみの和光ケミカルのハードコートです。値段は6,000円前後でヘッドライトクリーナーに比べ倍以上の値段ですが、持続性が長く1年位持つので手間をかける価値はあります。

まとめ

車のヘッドライトの黄ばみは、簡易的なヘッドライドクリーナーでも定期的にメンテすれば、十分効果は期待できます。もし結果に満足出来なければ、プロに研磨してもらうのもいいでしょう。

ヘッドライトの黄ばみは、見た目だけではなく運転に支障をきたす恐れがあります。安全なカーライフを送るためにもヘッドライトのメンテナンスを行いましょう。